Aquí desparramo lo que dan de sí mis sinapsis sobre ciencia, traducciones varias y todo lo demás

About.me/mgclaros

21 abr 2021

El esfuerzo titánico de transcribir algunos genes

13 abr 2021

Las capas del fruto ¿acaban en -carpo o en -carpio?

Empecemos por la mano humana, que se divide en carpo, metacarpo y dedos (o falanges), como se ve en la otra imagen. Carpo procede del griego καρπός → karpós con el significado de 'muñeca' al menos desde la época de Homero. El término metacarpo procede del mismo lexema, pero es posterior (siglo II), con lo que llegó del latín medieval metacarpu(m) como evolución del término original metacarpiu(m). Por eso ninguno lleva la 'i' entre la 'p' y la 'o'. En cambio, cuando formamos un adjetivo sí que la incorporan: huesos carpianos y metacarpianos.

Volviendo a las partes del fruto, el término pericarpio fue el primero en acuñarse, pero mucho más tardío (al menos del siglo XVI) que los huesos de la mano. Viene del latín científico renacentista pericarpium, y este del griego περικάρπιον → perikárpion, por lo que lleva la 'i' seguramente por no haberle dado tiempo a perderla. Las otras partes del fruto (endocarpio, epicarpio, mesocarpio), así como esporocarpio e incluso sarcocarpio se formaron posteriormente a imitación de pericapio/pericarpium/perikárpion, con diferente prefijo griego yuxtapuesto al lexema καρπός → karpós (esta vez con el significado de 'fruto', no de 'muñeca'). Por eso mismo deben ir también con 'i' en español. En cambio, es curioso que al formar adjetivos ahora pierdan dicha 'i': acarpo (apocarpous), carpófago, gimnocarpo...

No obstante, entre el carpo y la influencia que tuvo siempre en la ciencia española el francés (en el que las partes del fruto acaban en -carpe: péricarpe, endocarpe, épicarpe, sarcocarpe), y que en inglés todos acaban en -carp, seguimos topándonos con pericarpo, mesocarpo, epicarpo, sarcocarpo y, sobre todo, esporocarpo.

31 mar 2021

Virus más grandes que las bacterias

El micoorganismo más pequeño de vida libre es la arquea Nanoarchaeum equitans, descubierto en 2002, con un diámetro de 0,4 µm donde alberga un genoma de 490 885 pb con 552 genes. Su descubrimiento desalojó del trono a Mycoplasma genitalium, una bacteria parasitaria que mide de 0,3 a 0,5 µm para alojar un genoma de 580 076 pb que codifica 521 genes y tan solo 36 tRNA. En 2006 subió un nuevo microorganismo a lo más alto del pódio: la proteobacteria endosimbionte Carsonella ruddii con un genoma circular aún más pequeño, de 159 662 pb en el que se solapan unos 182 genes. Pero en 2020 tenemos un nuevo ganador: Hodgkinia cicadicola, con un genoma ligeramente menor de 143 795 pb que codifica 169 genes y que ha patentado el Craig Venter Institute.

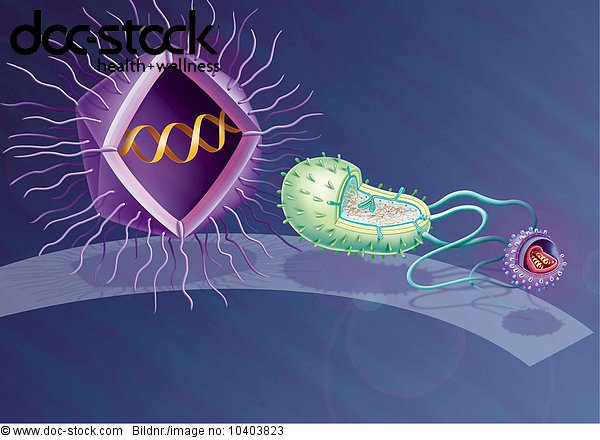

A pesar de que creamos que los virus son más pequeños que las células, la familia Mimiviridae (donde mimi- viene del inglés mimicking microbe) son más grandes que todo lo anterior, como se aprecia en la infografía adjunta: la cápsida ya mide 0,5 µm (como una célula de Nanoarchaeum equitans) y, añadidas las envueltas y las proteínas superficiales, llegan a los 0,75 µm. Así que son visibles al microscopio óptico. El genoma es de DNA bicatenario con nada menos que 1,2 Mpb donde se han encontrado por ahora 1200 genes (entre 2 y 10 veces más que los microorganismos antes mencionados). Estos virus se descubrieron en 1992 dentro de las amebas y se creía que eran cocos (bacterias), eso sí, un poco raros. Hubo que esperar a 2003 para que se demostrara que realmente eran virus y no bacterias (no codificaban RNA ribosómicos).

En 2013 se descubrieron los pandoravirus en Chile y Australia, que alcanzan los 2,8 Mpb y 2556 genes. La ICTV está viendo cómo clasificarlos, porque no parece que tengan nada en común con los mimivirus. Para rizar el rizo, en 2014 resucitaron del hielo un tercer 'tiranosauriovirus': el Pithovirus sibericum que mide nada menos que 1,5 µm, aunque su genoma ya no es tan espectacular: 'solo' tiene unas 0,61 Mpb que codifican unos 'miserables' 467 genes. Por el aspecto, los Pithovirus se parecen a los pandoravirus, pero el genoma es más cercano al de un mimivirus.En plan anecdótico, tenemos unos mimivirus de ecosistemas acuáticos entre los que llama la atención el género Cafeteriavirus. No son

Y para terminar, quiero agradecer al libro Virus y pandemias (2020) de Ignacio López-Goñi (@microBIOblog) que me invitara a saber más qué son estos monstruos víricos, entre los que seguimos encontrando más nombres demenciales como los que comenté hace poco.

18 mar 2021

Los éxitos de genoma

Quién le iba a decir a Wilhelm Ludvig Johannsen, fisiólogo, botánico y genético danés, acuñador de términos duraderos como son biotipo y fenotipo, que en 1909 iba a proponer en alemán un exitoso neologismo para la unidad de información hereditaria: gen. Lo construyó a partir del lexema γενής (genós → 'raza', 'origen', 'nacimiento') que también se podía usar como prefijo γεν- (gen- → 'que genera', 'dar a luz'). El propio Johannsen empezó a acuñar neologismos derivados de él, como genotipo. Hoy ya damos por hecho que cualquier término que empiece por gen/geno tiene que ver con genes y genomas, e incluso con genética.

Como los caminos etimológicos son incontrolables, poco después, en 1920, el botánico alemán Hans Winkler propuso genom ('genoma') para designar lo que conocemos como el conjunto total de genes presentes en una célula. Este neologismo probablemente surgió de la contracción de 'gen' y 'cromosoma', sin tener en cuenta que el segundo término contenía el sufijo σῶμα (sôma → 'corpúsculo celular'), que pasó automágicamente a ser ωμα (ōma → 'estructura biológica', 'conjunto'). Un siglo después, este sufijo se usa para referirnos a conjuntos de objetos de estudio en una célula u organismo. Tenemos así epigenoma (conjunto de marcas epigenéticas del genoma), metagenoma (conjunto de genomas de una comunidad de microorganismos), transcriptoma (conjunto de transcritos), proteoma (conjunto de proteínas), exoma (conjunto de exones), metaboloma (conjunto de metabolitos), microbioma (conjunto de microorganismos, no lo confundas con 'metagenoma'), secretoma (conjunto de sustancias secretadas), interactoma (conjunto de interacciones), miRNoma (conjunto de miRNA), y así un cada vez más largo etcétera. Todo esto se ha acuñado en inglés, pero se traduce sin problema.

Sí que nos ponen en un aprieto los que se han acuñado con raíces del inglés en lugar de las grecolatinas, como diseasome para referirse al conjunto de enfermedades, para el que disisoma o diseasoma no parecen muy apropiados. Mejor sería el híbrido enfermedoma e incluso patoma y morbidoma, pero descartaría los aparentemente válidos 'nososoma’ o ‘morbosoma' porque hacen pensar que el sufijo formante es -soma y nos llevaría a un significado muy distinto (como la sutil diferencia entre sicología y psicología).

Y todavía hay más: la ciencia que estudia cada uno de los conjuntos (-omas) antes mencionados se obtiene con el sufijo -omics → '-ómica', con lo que tenemos genómica, epigenómica, metagenómica, transcriptómica, proteómica, metabolómica, interactómica, secretómica, etc., que reciben en conjunto el nombre de ómicas. Tan exitosa forma de fabricar neologismos científicos ha traspasado sus fronteras, y nos encontramos con que existe la culturómica (culturomics) como la aplicación del tratamiento masivo de datos para el estudio de la cultura humana en función del comportamiento histórico o cultural. A mí me ha recordado la piscohistoria de Asimov.

Todo esto no es más que un aperitivo de lo que puedes encontrar en el libro Terminología, neología y traducción recién editado por Comares.

8 mar 2021

Vacunas contra enfermedades, pero anticuerpos contra epítopos, antígenos o patógenos

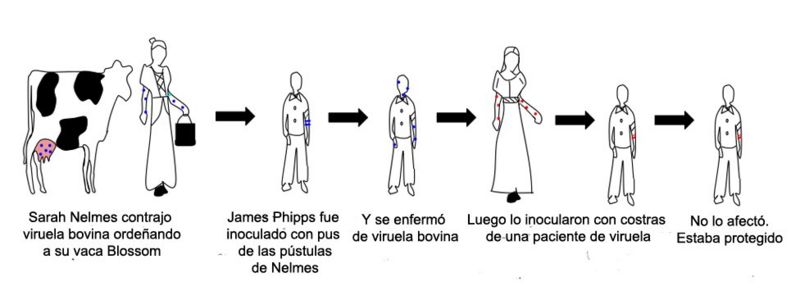

Cuando Edward Jenner ideó la primera vacuna en 1796 contra la viruela, ni se conocía lo que causaba la enfermedad ni se sabía por qué la vacuna nos protegía de la viruela. Hoy sabemos que contenía el virus de la viruela de las vacas, si bien los datos actuales apuntan a que la linfa de Beaugency que se utilizó para producir la vacuna a gran escala por todo el mundo realmente contenía el virus de la viruela del caballo, por lo que sería mejor que habláramos, como sugiere @microBioblog, de equinación en lugar de vacunación. Eso la convierte en el perfecto caso que demuestra que las vacunas nos protegen de una enfermedad, independientemente del antígeno que se use para vacunar. Y eso que, desde los comienzos del siglo XIX, no dejan de aparecer ejércitos de antivacunas esgrimiendo argumentos llenos de mentiras, pero no es de eso de lo que quería a hablar.

La primera idea que se deduce de lo anterior es que las vacunas son contra las enfermedades. También se pueden nombrar con el prefijo anti- yuxtapuesto a un adjetivo derivado de la enfermedad (antigripal pero no antigripe, antirrábica en vez de antirrabia, antiherpética y no antiherpes, antipoliomielítica, pero no antipolio). En la página de vacunas de Medline Plus encontraréis algunos ejemplos. Eso sí, las vacunas nunca son contra el antígeno.

La segunda es que, como parte de la respuesta inmunitaria (immune response), los anticuerpos actúan contra los epítopos de los antígenos que llevan los patógenos (estén o no formulados como vacunas). Al igual que estas, también se pueden nombrar por yuxtaposición del prefijo anti- a un adjetivo derivado del antígeno (antimurínico y no antirratón, antiglucoproteínico y no antiglucoproteína). En ningún caso debe decirse anticuerpo de ni anticuerpo para (antibody to). Finalmente, los anticuerpos nunca son contra la enfermedad.

Así pues, las vacunas contra la enfermedad denominada COVID-19 provocan la aparición de anticuerpos contra el antígeno del coronavirus causante (anticoronavícos), o más en concreto, contra la proteína de la espícula (antiespiculares). Por tanto, tendremos:

- Vacuna contra la COVID-19, pero no

contra el coronavirus. - Vacuna anticovídica, pero no

anticoronavíricay mucho menosanticoronavirus. - Anticuerpos contra el coronavirus, o contra el SARS-CoV-2 o contra la proteína S, pero nunca

contra la COVID-19. - Anticuerpos anticoronavíricos, pero no

anticovídicosnianticovidnianti-COVID-19.

22 feb 2021

¿Son los arbovirus los virus de los árboles? ¿Y los robovirus?

No hace falta recurrir a los nombres informales para que nos vuelvan loco. Entre los oficiales de los arbovirus encontramos apelaciones que sugieren que su autor no asistió a las clases de neología. Por ejemplo:

- Los reovirus no son virus de los reclusos ni de las corrientes, porque reo- no se refiere al latín reus ni al griego ῥέος (réos → corriente), sino al acrónimo de respiratory enteric orphan virus, o sea, que son virus huérfanos (sin relación con ninguna enfermedad, aunque ya sí) de las vías respiratorias y del intestino.

- Para nota es la familia Asfarviridae, porque no son virus tan lejanos (as far), sino los virus de la peste porcina africana y otros relacionados (African swine fever and related viruses).

- Por tanto, ya es más fácil imaginar que los pestivirus no son virus que huelen mal ni provocan efluvios desagradables en los infectados, sino que reúnen, entre otros, al virus de la peste porcina y otras pestes animales.

Otras familias del grupo tienen etimologías más pensadas pero igual de chocantes para un hispanohablante. Por ejemplo:

- La familia Togaviridae (los togavirus) tampoco son los virus de las togas de los letrados. No obstante, sí que deriva del prefijo latino toga-, pero en el sentido de que son virus con envuelta o «capa».

- La familia Flaviviridae toma su nombre del latín flavus (amarillo, como en flavonoide) porque entre ellos está el virus causante de la fiebre amarilla.

8 feb 2021

No todo son enfermedades

Symptom, como claramente explica Nuria Viver, es una manifestación patológica subjetiva que sufre un enfermo, por ejemplo, el dolor, el cansancio, las náuseas, la visión borrosa, etc. Es algo que el médico no puede ver. En español usamos síntoma, con lo que no hay problema.

En español tenemos un solo término claro para enfermedad, pero en inglés tienen algunos matices más, como nos contaba Emma Goldsmith recientemente. Vamos a ver qué términos se ajustarían mejor para desambiguar la traducción de manera genérica cuando nos los encontremos en el mismo texto.

Disease es la alteración de una norma biológica objetivable por el médico (la puede ver, tocar, medir, oler...) en la que se pueden determinar signos, síntomas y estructuras o funciones afectadas. Sería el caso, por ejemplo, de una infección o un cáncer. Deberíamos reservar el término enfermedad para traducir disease.

Illness es la experiencia subjetiva del paciente con respecto a su mala salud, sin que a veces pueda diagnosticársele ninguna enfermedad. Podríamos llamarlo padecimiento o dolencia para resaltar la dimensión subjetiva y singular. No obstante, @navarrotradmed nos ilustra en su diccionario muchos casos específicos en los que sí debe traducirse por enfermedad (ya empezamos con las excepciones).

Sickness es la dimensión social, la realidad sociocultural, de enfermar, es decir, lo que otros (desde los familiares hasta el seguro médico) ven del enfermo. Las posibles traducciones genéricas serían mal, o problema de salud, o incluso achaque. Hay que tener cuidado porque en ciertos contextos significa náuseas o vómitos. Para colmo de males, en El Colorao también contiene casos en los que se acaba traduciendo por enfermedad.

Condition: aunque algunos defiendan que es sinónimo de disease, realmente hace referencia tanto a un problema de salud que no tiene que ser patológico ni tampoco requerir una cura (como el embarazo o el prognatismo), por lo que no es una enfermedad. Para no confundirlo con los anteriores, además de huir del calco

Gracias a Trans litteras por la inspiración, al diccionario de Fernando Navarro (@navarrotradmed) en @cosnautas, y al Diccionario de Términos Médicos.

15 sept 2020

Fosfano mejor que fosfina

Se acaba de encontrar un compuesto encontrado en Venus que podría indicar que hay vida microbiana. Quiero resaltar, entre tantos, este excelente artículo de Carlos Briones donde dice textualmente

la detección de fosfano (la molécula PH3, coloquialmente conocida como fosfina)

porque usa en su artículo «fosfano» cuando casi en los medios de comunicación lo nombran «fosfina». ¿Cuál es el nombre correcto?

La Wikipedia en inglés (pero no en español ni en el resto de los idiomas patrios) dice que el nombre de la fosfina es fosfano según la IUPAC. Esto no quiere decir que la gente lo llame de una manera y la IUPAC de otra, sino que los hoy conocidos como hidruros (hydride) han sufrido muchos cambios de nombre y este es el último (desde 2005).

El cambio de nomenclatura, que queda recogido en el apartado IR-6 del libro rojo de la química inorgánica (no lo confundáis con El Colorao de @navarrotradmed) para resolver el problema que no se pueden obtener derivados semánticos de los nombres funcionales. A modo de ejemplo:

- El ácido clorhídrico, cloruro de hidrógeno o hidruro de cloro (HCl) se llamará clorano (chlorane).

- El H2S que, en vez de llamarse ácido sulfhídrico o sulfuro de dihidrógeno, se llamará sulfano (sulfane).

- El trihidruro de antimonio (SbH3), que antes se llamaba

estibina, debe llamarse estibano (stibane). - El trihidruro de arsénico (AsH3) tampoco debe llamarse más

arsina, sino arsano (arsane). - El tetrahidruro de carbono (CH4) debería llamarse

carbano, pero es el único que se sigue aceptando con el nombre tradicional de metano.

31 ago 2020

West Nile virus: ¿de dónde es?

En una conversación veraniega por Twitter, @jmtraductor1 inició un debate al defender que West Nile virus no podía ser el virus del Nilo Occidental porque recibió el nombre por la región West Nile al norte de Uganda y, por tanto, debía ser virus de Nilo Occidental, igual que diríamos virus de Extremadura o virus de Alburquerque. Aníbal (@Anibal_Bueno_) señaló que tal región no existía en Uganda. Hete aquí que Mercè (@lectoracorrent) nos recuerda que hay divisiones administrativas regionales que llevan artículo, por lo que igual sí valdría virus del Nilo Occidental. Menos mal que estaba al quite @digatrentaytre para puntualizar que West Nile era el nombre de un distrito ugandés dado por los colonizadores que ya no se llama así, pero sí en 1937, cuando descubrieron el virus. Quedéme anonadado cuando lo apoyó con esta publicación de 2009 donde se debate la traducción de este virus con todos estos matices y se decantaba con fundamento por virus de Nilo Occidental. Parecía la opción ganadora, que propuso @jmtraductor1 al comienzo, pero...

Atrajimos la atención de Fernando Navarro (@navarrotradmed) y nos dejó con un palmo de narices al afirmar que debe ir con artículo, como también lo haría un «virus del Bajo Ebro». Para acabar de romper los esquemas, Pilar (@alcancuz) puntualizó que en West Nile Sub-region, west califica a sub-region y no a Nile. Por tanto, Nilo Occidental no existe porque se trata de la subregión al oeste del Nilo Blanco, de lo que se deduce que lo verdaderamente correcto sería virus de la subregión al oeste (occidental) del Nilo.

Está claro que necesitamos una normalización lingüística para los nombres de los virus o un curso acelerado de geografía universal intemporal.

8 ago 2020

Los -somales ingleses son -sómicos en español

En el contexto científico, la formación de adjetivos a partir de sustantivos no debería revestir ninguna complicación, dado que suele bastar la adición de un sufijo al sustantivo. Entre los habituales tenemos -ano, -ar, -ario, -ico, -ivo, -oso, -al, pero hay muchos otros más. En inglés, cuando no les da por modificar con el propio sustantivo, también forman adjetivos con sufijos, aunque los criterios son diferentes y no siempre coinciden con los del español. Para muestra, un botón:

- aorta → aórtico → aortal

- apéndice → apendicular → appendiceal

- bacteria → bacteriano → bacterial

- carpo → carpiano → carpal

- cerebelo → cerebeloso → cerebellar

- familia → familiar → familial

- gripe → gripal → flu

- laringe → laríngeo → laryngeal

- mesénquima → mesenquimatoso → mesenchymal

- obsesión → obsesivo → obsessional

- placenta → placentario → placental

- pupila → pupilar → pupillary

- raquis → raquídeo → rachial

- segmento → segmentario → segmental

- tubo → tubárico → tubal

- vulva → vulvar → vulval

- acrosomal → acrosómico

- autosomal → autosómico

- chromosomal → cromosómico

- chondriosomal → condriosómico

- liposomal → liposómico

- lysosomal → lisosómico

- microsomal → microsómico

- peroxysomal → peroxisómico

- ribosomal → ribosómico

- trypanosomal → tripanosómico